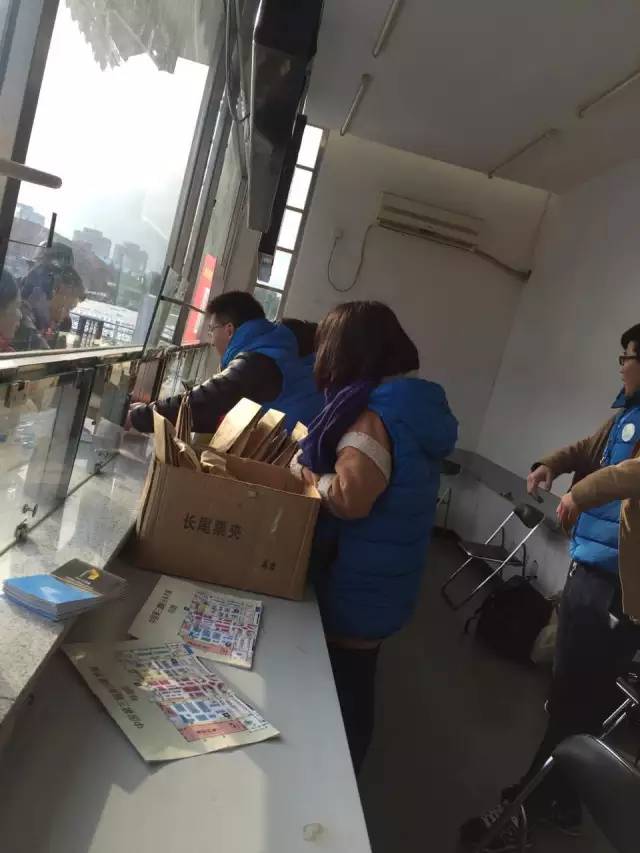

三届展期间,闪耀的不仅仅是令人惊叹的舞台美术展品和在业内声名显赫的大师们,从售票到检票,从问询到布展、撤展,身着蓝色棉背心的志愿者们也同样是北展引人注目的一道风景线。

这群可爱的“蓝精灵”,以他们的青春活力和勤勉工作让三届展绽放出别样的光芒。

陈子尧(上图右一),三届展运营部副主任助理,是最早参与志愿者队伍组建的工作人员之一,给志愿者拨打的第一个电话、发出的第一封邮件,都经他之手。三届展运营部团队人数少,因为人员结构简单,沟通效率较高,但也因为人手少,一个人要同时运作好几件事,组建志愿者团队,只是陈子尧工作的一部分,用一个多月的时间召集到100多名志愿者,陈子尧回想其中的酸甜苦辣,只说“非常幸运”。

在招募的一百多名志愿者当中有两位回民,由于同时在忙很多件事,一些细节没有处理好,陈子尧和其他负责志愿者工作的同事竟然忘了安排回民志愿者的午饭。不过好在解决了问题,及时帮回民志愿者另外订了工作餐,没让志愿者饿着肚子上岗。

售票处志愿者的工作负荷是最大的。今年的三届展照顾到了每一类人的需求,开设了微信购票、现金购票、持老年证、军官证等免费领票等多个售票窗口,与之相应,每个售票口都会安排至少一个志愿者负责。售票处的志愿者工作熟练之后就不再进行轮换,直到午餐时间才能分两拨轮流吃饭。

尽管工作时间长、任务繁重,售票处的志愿者们仍是一刻都不松懈,售票处内跟室外温度差不多,待一会就会手脚冰凉,志愿者们用最热情的服务迎接每一位参观者。有些对舞台美术不了解的观众,会提很多问题,志愿者们都耐心解答。陈子尧说,看到有这么多对舞美有热情的人愿意花钱来看展览,自己也甚是欣慰。有一位老人,为了支持舞美事业,在得知持老年证能免费观展后仍坚持掏钱购票。正是这样暖心的一幕又一幕让志愿者们在零下十度的天气里仍干得热火朝天。

来自中国传媒大学舞台美术设计专业的李泰熙(上图中的红衣同学)是一个朝鲜族小伙。天赋极高的他学了十八年舞蹈,然而在高考关头,舞蹈老师建议他上大学后再学一门其他专业。就这样,正在准备高中毕业演出的李泰熙同时开始准备舞台美术设计的艺术专业考试。

刚进入大学的李泰熙对舞台美术设计并没有太大热情,一直抱着能过就行的态度应付课程。而这次志愿者经历成为他对舞美态度转变的契机。他通过三届展认识了许多戏剧舞台专业的朋友,见识了大量的优秀舞美设计作品。李泰熙到各个展台收集了不少舞台艺术方面的资料,每天结束志愿者的工作后,他就认真翻看资料,“真的是对舞台美术有了更深刻的认识”,李泰熙感叹道。

三届展已然结束,而像李泰熙这样的志愿者们,他们的舞美人生才刚刚开始。

我看三届展

——三届展新媒体报道组志愿者

蒙子玥

11月26日早晨,我来到北展,展区里的工作人员在为展览做最后的准备。我负责的3、4号馆是各省市学会的展区。每个展位的外景都能感受到浓郁的地方特色。天津展位内,天津美术学院的学生在现场制作模型;河北展位运用了声光电技术,每隔一段时间的表演吸引了大批参观者;浙江展位的布置清新典雅,漫步其中,仿佛进入了幽静的江南水乡……

完成工作后,我还参观了其他展区,其中服装展区给我的印象最深刻。同组的露露姐来自中国戏曲学院舞台服装设计专业,她带领我参观了服装展区,给我介绍了戏曲服装中蕴含的博大精深的中华文化。平日专注于数学、外语和商业知识的我,在那天下午感受到了艺术的美丽和诱惑。听着艺术生讲述他们的故事,更感觉到自己的浅薄和浮躁。

三天的志愿者工作,过的好快,11月29日闭幕那天,看见中国舞台美术学会微信公众号上发布的图集《再会,三届展》,突然感觉舍不得。聊得来的朋友,奇妙的经历,我不会忘记。这几天北京零下十度的低温,因为一群人对舞美的热爱和奉献,而不觉得寒冷。

刘钰莹刘钰莹

为期四天的志愿者工作结束了,在三届展新媒体宣传部的日子充实而又快乐,学到了许多做编辑的知识,老师耐心的指导让我受益匪浅,和各个不同学校的志愿者一起合作,在这个过程中是非常享受的,互相学习,共同进步。小小的遗憾就是未能完整地参观完所有展区。爱看戏剧的我,在志愿者工作之余,抓紧时间欣赏了很多精美的舞美设计,印象最深刻的就是北京人艺展位。

《龙须沟》,旋转的舞台上,逼真的北京南城龙须沟贫民窟的舞美设计,将戏剧氛围淋漓尽致地呈现给了观众。

《窝头会馆》的舞台布景为典型的老北京四合院,处处透着一股做旧的咸菜疙瘩的味道。门匾上篆写着“窝头会馆”四个大字尤为醒目。舞美设计曾力说:“黑白灰是整个舞台布景的主色调,褪色和残破是特色。”

《吴王金戈越王剑》这部话剧,主创将视角对准了战争背后,描绘了百姓疾苦,探讨了国家命运与个人自由的复杂关系。舞台设计贴合故事剧情,锦上添花。