路易·杨森访谈实录

2015年11月26日-29日,中国第三届舞台美术展在北京展览馆成功举办。睽违十二年,全国舞美人齐聚一堂,尽情享受了一场展示自我、学术交流、技术碰撞的舞美盛宴。这是一次何等难能可贵的机会,学会记者对数十位取得非凡艺术成就的舞美大师进行了系列专访,以期从他们的实践作品、创作观念中能够汲取智慧、拓展视野。

中国舞台美术学会长期致力于促进舞台美术的国际交流。此次国际舞美组织主席路易·杨森受邀担任三届展评议委员会的工作,并接受了学会记者的专访。

空间是戏剧创造的一个出发点,戏剧空间的可能性是无限的。

当代剧场,应是一个能容纳任何“作者”和“观众”自由放入内容和观念的容器,以多样化的面貌表达社会的、文化的或者个人的观点和情绪。身为舞美从业者,我们一直在思考戏剧的本质及意义,对演出空间不断提出新的要求。

而路易·杨森先生的剧场设计理念有其独特之处——从戏剧工作者的角度去思考舞台环境的舒适与自然,重视舞美艺术家置身舞台的感受,以激发个人情感与想象力。这种充满人文关怀的剧场设计,迎合了当代舞台审美观念的转型要求,无疑会成为未来中国剧场设计的趋势。

下文中记者简称:赵,路易·杨森简称:杨森

赵:

感谢您能够在百忙之中接受中国舞台美术学会的访谈,请问您对自己身份的定位?

杨森:

我本身并不是舞台设计师,而是剧院的设计师和管理者。

赵:

能否介绍一下您的学习实践经历,使中国的戏剧工作者和舞台美术家能够更快速而深入的了解您的艺术之路?

杨森:

我的成长经历和舞台背景:10岁开始做剧院的门童,然后做过消防员、控音台的控音师,慢慢又变成副导演、剧院的管理者,最终变成剧院的经营者。这长达35年的舞台经验,使我对舞台有着深刻的理解。什么东西应该放在什么位置?应该如何设计和利用?这一切都了如指掌之后,便开始做设计师,是设计剧场而不是舞台。已在世界各地设计建造了很多剧院。

赵:

您曾在剧院中扮演过如此多样的角色。在您看来,中国的剧场与欧美的剧场有什么区别?

杨森:

剧院就像是一面镜子,社会的种种你都可以在剧院里看清楚。欧洲有欧洲的文化背景,中国亦有中国的文化背景。欧洲的人文体系影响了它的剧场建设。近年来,我来访中国,看到的剧院跟过去有极大的不同。过去中国剧场中只有传统文化,现在跟上时代有了大量现代化的东西。欧洲剧场一直保持着现代文明和传统文化结合在一起的风格,中国剧场是从以前的只有传统的到现在传统与现代结合。

赵:

您的意思是二者趋于相同了?

杨森:

是的。

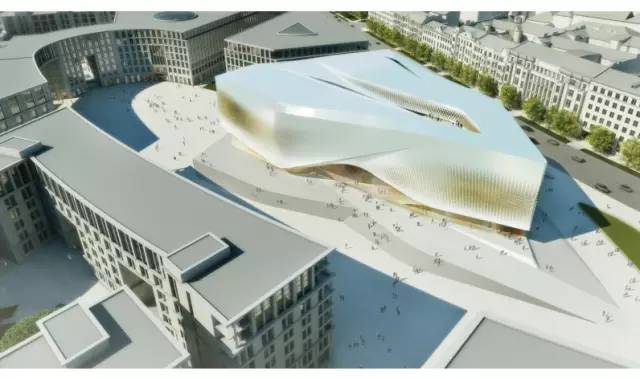

台湾高雄卫武营艺术文化中心

赵:

我们知道您的公司在台湾曾设计过卫武营剧场,在这个项目里是否有受到什么东方文化的启迪?您的灵感源泉?

杨森:

当然受到很多启发。从2007年在公司接手这个项目后,往返台湾五十余次,内地十余次。每次来华,都会吸收各个方面的中国文化,思考转化后再运用到我的剧院设计中。

赵:

邀请您设计剧场的中国投资方,设计诉求是希望您完成他们的本土化观念,还是更希望融入您的西方理念?

杨森:

我会与各种剧院的投资方进行长期的沟通交流,往往更倾向于把自己的理念运用实践到设计中。有时可能会有一点偏离投资方的原始意图,但是我希望能够带给他们更多新鲜、有时代感的设计。

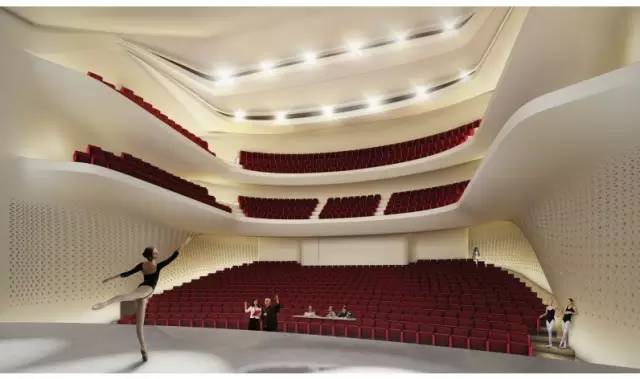

俄罗斯圣彼得堡鲍里斯·艾夫曼舞蹈剧院

赵:

除了带来先进剧场操控、机械等技术,您的设计观念与众不同之处?

杨森:

我希望自己建造的舞台非常符合演员和设计者的需求。我看到很多中国内地的剧场,总是喜欢传统的黑色舞台,我觉得这样非常的压抑。我想做的舞台,会有非常自然的气息,让所有的舞台工作人员都非常的舒适。因为演出仅仅有2、3个小时,但是工作人员在其中工作的时间非常长,需要几天几夜都浸泡其间。如果工作环境能够十分舒适,必定带来非常愉悦的心情。

赵:

这个理念非常独特。因为一般的剧场设计都是从观众的角度去考虑设计,而您同时站在设计人员、工作人员的角度去进行剧场设计。您为什么会这么想?

杨森:

很多剧场的设计师、投资商都是从观众的角度去考虑,把主要的预算都投资在观众身上——建成很华丽的大厅、精巧的座椅。但是没有想过演职人员的感受也非常重要。在我看来,主创人员想要创造出一出好戏,他们的工作环境是非常重要的。

英国曼彻斯特艺术文化中心HOME

赵:

您有什么具体的例子,来说明您在改善舞台工作环境的理念?

杨森:

我觉得大家在剧场中是需要阳光的。因为一般剧场没有阳光,都是在黑暗的舞台中工作。在我设计的英国曼彻斯特艺术文化中心HOME这个剧场里,舞台后方建立了一个宽30米、高25米的超大、透亮的玻璃窗。一打开按钮,整个剧场就如同白昼;一关上就会马上变回晚上。这扇窗户能给演职人员带来意想不到的舒适工作环境。

赵:

工作人员的感受得到了重视,有助于激发艺术创造的热情。

杨森:

我甚至认为,演职人员的感受其实应该更加高于观众的感受。作为一个很好的剧院经销商、经营者,要强调演职人员的感受,对于剧院的营销非常重要的。如果主创人员在一个非常艰苦的环境下工作,难免会影响创作过程。

赵:

您刚才所介绍的不光是东西方剧场设计理念的差别,更包括您个人多年积累的设计理念。在您看来,中国舞台美术家与欧美舞台美术家在观念和技术上有何不同?

杨森:

我作为国际舞美组织的主席,有机会认识世界各地各式各样的舞台美术家。我认为每个舞台设计师的创作都是受其民族文化影响的结果。大家都是平等的,并无优劣之分。大家一起来协同合作,把国际文化多样性展现出来,这本身就是非常有意义的一件事情。

赵:

中国舞台美术学会长期致力于打通国际舞美观念、技术的学习交流。您觉得中国舞美创作环境还有什么有待加强的地方?

杨森:

中国的舞美创作有时分得太清楚,这个管设计、那个管灯光、再一个管服化,每个部门分得太清楚没有融合在一起。而国际舞美组织的工作方式常常是大家在一起工作、一起探讨、一起研究。我觉得大家都是做舞台的应该融合在一起,一起发展向前。所以说这次三届展的举办也是特别好的契机,能够把这个共同发展的精神发扬下去。

赵:

希望我们将来有机会去参观您所设计的、从舞美工作者角度出发的剧院,也希望我们会有更多因不同理念而设计的剧院,而不是只有一种面貌——仅为观众眼见的华丽而打造。

路易·杨森(Louis Janssen)

国际舞美组织(OISTAT)主席及荣誉会员

荷兰剧场咨询公司theateradvies主管

路易·杨森,荷兰人,拥有35年的剧场经验,曾受雇于多个剧院团,担任剧场技术总监一职。其中,他曾担任荷兰规模最大的戏剧巡回演出公司Toneelgroep Amsterdam的技术总监,并为多个国家的60多座剧院的基础设施建设和改造作咨询与指导。

路易长期活跃于国内外的剧场协会。他曾担任荷兰剧场杂志Zichtlijnen编委会委员;Stichting

Tekening(荷兰剧场数据库管理组织)董事会成员;同时曾担任Stichting Vakbeurs

Theatertechniek(剧院科技经贸洽谈基金会)董事会成员。

国际合作一直是路易职业生涯中的重心。作为荷兰戏剧公司Toneelgroep Amsterdam的技术总监以及国际舞美组织(OISTAT)主席,他经常受邀在国际会议或剧场活动中举办讲座或工作坊。

项目案例

1、台湾高雄卫武营艺术文化中心

2、俄罗斯圣彼得堡鲍里斯·艾夫曼舞蹈剧院

3、英国曼彻斯特艺术文化中心HOME

中国舞台美术学会将陆续发布数十位国内外极具影响力的舞美大师访谈实录,敬请关注学会微信平台及官网的信息更新。