“审丑”是后现代主义视觉形象的重要内容。同样的事件可以用干练简洁的画面来表现,也可以用污浊脏乱的场景来表现,这些艺术手段的选择标准要服务于要表达的主题。

“反美学”是后现代舞台美术的重要风格之一,讲究以视听冲击为主,用画面语言说话;用承载着巨大的流动信息的视觉元素代替文本,考验着观众生理和心理的承受能力。

2011年葡萄牙裔编舞家皮塔与英国皇家芭蕾的男星艾德华·瓦森合作演绎《蜕变》,舞台分为葛里戈的房间与饭厅两部分。起初两者都是简洁的白色空间,随着葛里戈的形变,房间一侧的墙壁开始倾斜,并流下黏稠的黑褐色液体,瓦森因此可在这样的超现实空间中如小说敘述爬上原来的墙面。维持原状的饭厅犹如冷漠的外在世界,与葛里戈的距离愈来愈远。

在圣约翰堡演出的《丹东之死》。舞台设计伊戈尔·波斯卡设计独特的观众席,迫使观众的头部被固定在舞台木质台板上,仿佛戴着巨大的枷锁。观众们全程仰视着全身染红的演员们在台板上追逐表演,演员的脚步踏落在观众的头旁。

以丑为主要审美对象的反美学

自古希腊以来,西方文学皆以创造美为己任。其内涵大致可以归纳为:讴歌自我牺牲和殉难的超越精神,呼唤理想化的平等与博爱,关注社会中维系人与人之间的人伦道德,承认人的主体价值和人格力量。这种审美伦理观深深地渗透于西方文学中,启示着艺术家追求美创造美,并通过他们的创作去展示生活中的美。

18、19世纪的文学,提出了美丑对照的美学原则,但文学中的主体形象仍然是美而不是丑。大多数作家对他们所存在的世界还没有丧失信心,在表现他们对客观世界的感情、感知和理性思考时,以美为主的传统美学原则是适用的。

20世纪后,西方理性的哲学文化思潮猛烈地冲击着传统审美伦理的堤岸,使传统的审美价值发生了根本性的动摇。弗洛伊德从深层心理学角度将人们的潜意识本能和意识功能割裂,把人性理解为生物学范畴上的性欲、占有欲,人类历史变成了混乱的动物性冲撞的历史;尼采更是认为无限追求强力是生命的最基本的法则,强就是善,弱就是恶;萨特则认为,所谓依附于社会历史道德审美价值中的善与恶,都是人为划定的鬼把戏。

导演沃尔卡·洛许在《哈姆雷特》中,让所有赤身裸体的演员在猪圈似的泥地上演出,鬼魂父亲竟是一排纳粹军团,而哈姆雷特代表前途渺茫的年轻一代,面对已经名存实亡的的民主,宫商勾结,貪污腐败的政府,社会种种不平等,沮丧于手上形同废纸的选票,丝毫没有政治影响力的他,只能愤怒地在地上翻滚,却跳脱不了这滩烂泥。舞台视觉形象——污泥、纳粹等等与现实之间所构成的关系是一种寓言式的关系。

在传统文化和价值观念崩溃之后,现代主义与后现代主义中的虚无主义、悲观主义和颓废倾向更是恣意蔓延。以波德莱尔为代表的早期象征主义者较早地把丑恶作为艺术的材料和对象。波德莱尔抛弃了真善美三位一体的传统美学观念,将恶引进了文学艺术,并且使它成为文学艺术的表现对象。

描写了“死亡”,然而并非是讴歌“死亡”,而是在讴歌新生——表现丑,其实是肯定美。表现异化、孤独、痛苦和荒诞的,并非一定是欣赏异化、孤独、痛苦和荒诞。能够发现在外形下透露出的真理,而这真理就是美。

《麦克白,谁是血污者》中持枪男子当中枪决三名女巫。

立陶宛OKT剧院《哈姆雷特》

当代艺术家们需要重新审视和反映人类的美与丑。现实生活充满着复杂的内容,人们需要感情和心灵的刺激——而在美与丑、善与恶颠倒的世界里,丑蕴含一种对感情和心灵更富有刺激性的美。因为丑中包含着反叛与对立,一切否定的、冷酷的、奇怪的、荒诞不经的可怕事物中似乎都有一种值得赞誉的东西。后现代主义艺术常常专门表现恐怖怪诞和原始丑陋,并且认为只有赤裸裸地把丑恶的东西描写出来,才能反映出生活的本质。

后现代主义的美丑观念与原始人的美丑不分有着本质区别。后现代主义时代,一方面回到了原始时期,美丑不分,美丑混杂;另一方面,又进一步有意识地发现丑,表现丑,把丑当做美,丑成了美;在这个意义上,有人把古典时代的美学称为“美学”,而把西方现代主义与后现代主义时代的美学称为“丑学”。

此后,丑的景物与环境、丑的社会与人生和荒唐古怪的描写形式与描写方式竞相出现、层出不穷。人物方面,异化的人、荒诞的人、孤独的人、病态的人、无聊人、怕死鬼、局外人、乞丐、瘪三、流浪汉、色情狂、同性恋者等不断翻新,但共同的色彩不变,都一反传统文学中的人物形象:“野”、“丑”、“怪”进人了文学艺术领域,并且逐步发展成为重要的审美范畴。

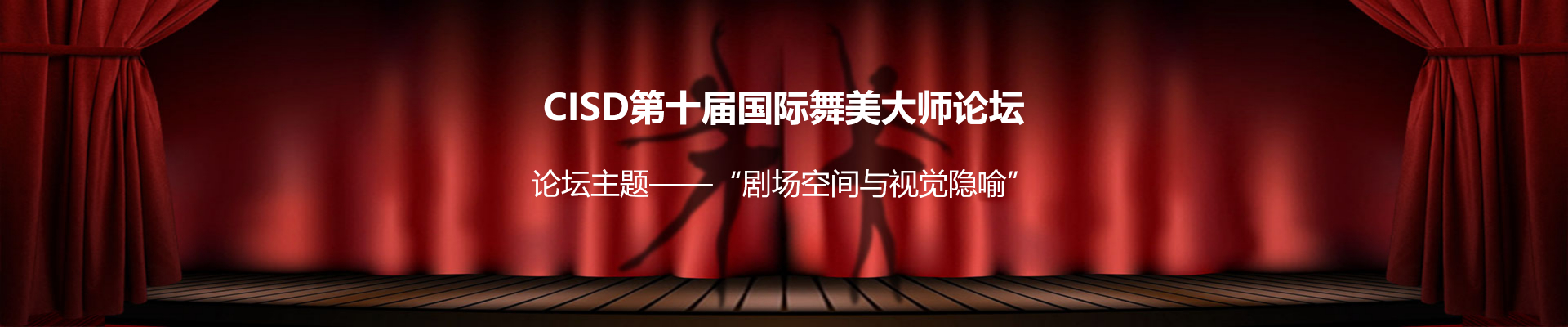

2015年马连庆设计的《我们的麦克白》,其舞台空间设置为屠宰车间。

戏剧艺术家思考且关注人的命运、人的本质和人类前途的现代主义与后现代主义艺术家,面对失去崇高缺乏美好的社会,面对自私丑恶的人生,很难高举人性美的旗帜,去浅吟低唱人性美的颂歌。他们愿意做和能够做的,就是握起不朽的笔写尽腐朽,借助艺术形式,揭开社会蓄满血污的疮痂,暴露人生丑恶的内幕,展示自己心灵的龌龊。通过丑的展览,去放眼美的风光;通过对恶的检阅,让人们在现实幻想被打碎的痛苦中领悟现实的可卑和浪漫情调的不真实。

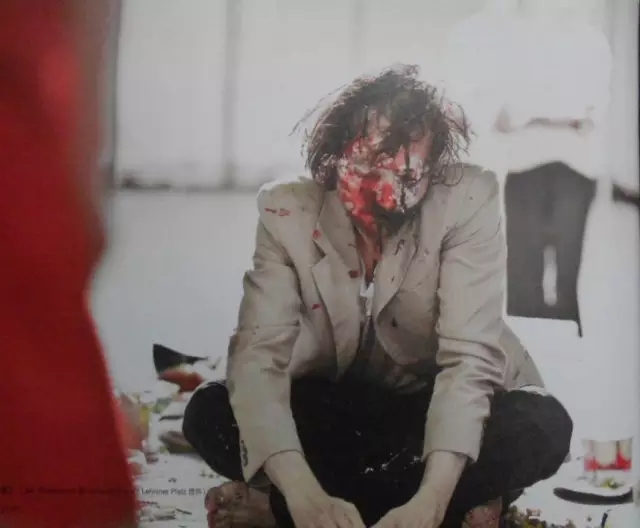

曾获欧洲戏剧联盟大奖的奥斯卡•科尔苏诺夫导演的立陶宛OKT剧院《哈姆雷特》对文本改动甚少,最引人瞩目的,是舞台上九张化妆桌。九张化妆桌一字排开,冷光灯管发出刺眼的白光,九位演员背对观众以雕塑般的静态,提示观众:地狱时间即将开始。

镜子使罪恶瞬间蔓延繁殖。叔叔忏悔的一场戏,观者的注意力一般会放在哈姆雷特的身上。而在这一版本中,两张化妆桌构成90度直角面对观众,叔叔躲在后面,他的两只染满鲜血的双手从两侧伸出,经由镜像的投射变成了四只,观众的影像就投射在这罪恶的四只手的把握中。镜像增殖了罪恶,现场的观众通过自己的镜像,仿佛在那地狱中看到了自己的倒影。在演出的结尾,完成杀戮的哈姆雷特没有任何一点安慰和解脱,相反,在他身后的镜子中,那无穷无尽的黑暗深渊中,那罪恶的地狱中,也终于有了他染满鲜血的、罪恶的身影。

人类以暴力获得自身的立足之地,暴力最基础的层面就是兽性的生理层。文明起始于这种原始暴力,同时社会的运转又要忘却这种原初创伤性暴力。所谓西方的发达文明,都是建立在资本主义野蛮暴力的原始积累之上的。

观众移情于暴力对个人的无意识的快感内核所发挥的作用,在一种安全的距离内移情式地再次体验这种暴力本能"他们正享受他们的快感”。

在圣约翰堡演出的《丹东之死》。观众的头部被固定在舞台木质台板上,仿佛戴着巨大的枷锁。强烈的约束使观众产生置身于断头台的上任人宰割的恐怖感受。特别是最后一幕,舞台上的断头台要斩首丹东,随着强烈的音效和全场熄光,血淋淋的断头铡仿佛落到每一位被束缚的观众头上。

蜷川幸雄1983年所导演的《美狄亚》中,最让观众印象深刻的场景——当美狄亚得知杰森王子打算拋弃她们母子与邻国公主结婚,美狄亚绝望不已,围绕着美狄亚的歌队沉痛地诉说着无常人世没有永恒不变的事物,其中最不能信任的就是男人心,转身抬头面对观众的美狄亚缓缓从口中拉出红色丝带,随着音乐愈拉愈长,愈拉愈长,仿佛悲痛永无止尽,这一幕深深震撼了全场的观众,舞台上的美狄亚仿佛转化成魔物,十分骇人。这景象不禁令人联想到歌舞伎的妖魔现身,过程混杂着原始的粗暴与不可思议,往往是剧中的高潮之处。

2006年蜷川幸雄导演的《泰特斯安德洛尼克斯》,在表现文本中最残忍的一幕即是拉维尼娅被轮奸后又被割舌砍手的血腥场面。著名日本戏剧导演蜷川幸雄在设计此幕时在舞台上采用了抽象的演绎使观众感受到其审美观念。颤动纷乱的红色细绳被风机吹动,生动得表现出伤口喷涌的血液。

暴力只是一种形式,不同的暴力形象表现有不同的意义诉求,而不同受众对此的选择、热爱、厌恶,则代表了社会不同层面对暴力的理解认知。暴力一面是最污秽血腥的贱民,自然也有最崇高的形而上维度。最典型当属对暴力的宗教理解,从某种程度上来说,暴力是通往天堂的净化之路。唯有经过暴力的洗礼,才有最纯洁之花。或许自我理想终会在现实逻辑前粉碎,但是并不影响它在撞击的那一瞬间的力与美。

户外神秘剧《麦克白,谁是血污者》中,士兵用火把殴打抱头乱滚的犯人

暴力的视觉呈现像巴黎时装一样,时髦性感而深具时代性。

在后现代消费语境下,纷然杂陈的大众文化和媚俗艺术的兴起,使得“暴力”元素也逐步仪式化和风格化,并上升到了美学高度,形成了具有审美意蕴的“暴力美学”。美国文化学家丹尼尔·贝尔认为:“人们在电影上看到的对暴力和残忍的炫耀并不是想达到净化,反而是追求震惊、斗殴与病态刺激。”

后现代最令人惊奇的一点就是它把曾经秘而不宣的东西公开宣布为自己的意识形态,并把这一精神贵族的财产变成了现今大众的财产。性与暴力愈来愈多地充斥于后现代戏剧中。暴力要么被消解为无意义的游戏、玩笑,要么被符号化,作为与文本内容紧密相关的视觉与听觉的审美要素。

《麦克白,谁是血污者》摩托车拖着装着裸体犯人的铁笼四处飞驰。

2005年波兰任我行剧团以户外神秘剧形式在台湾演出了《麦克白,谁是血污者?》。导演帕维尔用走向街头、深入及公众空间行动表演方式吸引那些远离剧场的人群,这种表演模式广受欢迎。而在公众空间的表演活动,使得“启发观赏群众想像力”的新式演出手法成为可能。使用了大量象徵性的动作来把心理过程加以视觉化,并将文本元素减到最低——视觉上的传播比文字传播更快速有效。利用怪异的道具,在夜色与火把光影的烘托下,营造出梦幻氛围,使其演出成为令人战慄的现代神秘剧。

烧毁的麦克白铁笼宫殿。

弗林斯用火把点着象征麦克白的笼中假人。

而整场演出中令观众印象最为深刻的是对暴力血腥手段的大量应用。麦克白和班柯骑摩托车在荒地上追逐争斗中;摩托车拖着装着裸体犯人的铁笼四处飞驰;麦克白夫人的尸体被发现悬挂背后的门;踩着高跷的女巫们推着装有死于麦克白之手的受害者的头骨巨大滚桶,用它追赶碾压麦克白;持枪男子当中枪决三名女巫;士兵用火把反复殴打抱头乱滚的犯人;弗林斯用火把点着象征麦克白的笼中假人等等。还有精彩的一幕是对班柯的死刑谋杀几乎在同一时间挂出被刺杀的邓肯的血淋淋的床单。 被烧焦的树干令观众联想起被烧焦的骨头血肉。

导演凡·霍夫在《哭泣与耳语》中,将患绝症的艾格妮丝,变成一位录像艺术家,她用摄影机,像写日记似的,每天记录着自己与病魔抗争的身体苦痛、与姐妹们的关系、性压抑与孤寂的心情,甚至在气若游丝之际,还拍摄着自己的死亡。透过这样的诠释,合理化了摄影机在剧中的存在,顺应了今天大众普遍爱玩自拍的感官习惯,更重要的是,借由录像大大地突显艾格妮丝的孤独无助与对生命稍纵即逝的极大恐惧。因为,剧中三姐妹每个人都沉浸在自己情感与欲望的泥淖中,根本顾不上姐妹之情,于是,艾格妮丝只能面对一台冰冷的机器倾诉,只能藉由抓住影像,证实自己曾经活过。

在《奥赛罗》中,凡·霍夫的舞台空间总是呈现高度的透明性,诡异的是,演出却不时地挑起观众偷窥、甚至是同谋的罪恶感。这一来要归因于演出的尺度常常游移在社会道德所规范的“非礼勿视”的临界线上,如以裸体呈现奥赛罗的杀妻场景,或把莎翁的罗马大帝屋大维变成金发女郎,她将妹妹许配给安东尼后,两个女人热吻长长达两三分钟,乱伦与女同性恋的暧昧场景,外加激情的特寺写镜头,都有夺人眼球的轰动效应,但也让旁观者感到尴尬无比。

导演凡·霍夫与舞台设计维斯维尔德的舞台空间总是呈现一览无遗的赤裸与开放性,即使有封闭空间,也都透明可视。诉诸这样的空间特质,凡·霍夫得以赤裸裸地呈现人性的黑暗面。当观众被拖下水,成了当下事件的目者、甚至共犯时,人性的恶念是否因此得到了发洩,还是会去反思自身灵魂深处的幽暗面呢?

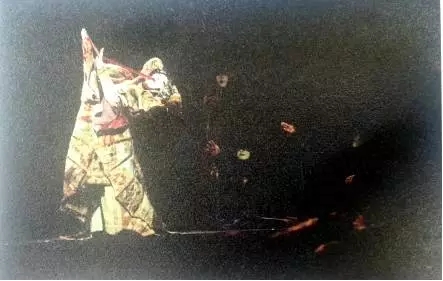

约翰尼斯·舒茨设计的《麦克白》,舞台空间全都毫不掩饰,也不加美化地呈现在观众面前,将间离效果推到极致,将作假的手段全然透明化。

观众席的灯光保持亮着,让人有置身排练场的错觉。七位男演员包下莎翁麦克白中的所有角色,在观众面前裸体、换装,不断转换在私人身份与角色之间,从头到尾都不下场,没戏的人就坐到第一排观众席。用孱弱瘦小的演员演武将麦克白,却让高大魁武的男演员穿教师服演夫人,把麦克白在政治阴谋中的懦弱,唆使他的夫人才是真正奸雄的这个意象,表现得淋漓尽致。

为营造极端的谋杀血腥场景,演员当着观众的面,打开装满红墨水的宝特瓶,涂抹在赤裸的身体上,使最前排的观众必须撑起剧院提供的塑胶帆布遮挡其肆意挥洒的假血浆。令人惊异的是,勾许愈强调戏的“假”,观众却愈觉得“真”。如此彻底地把演戏透明化的形式居然能够造成巨大的戏剧渲染力与真实感,让剧界人土无比震惊。

伊凡·凡荷夫《愤世者》以独特的新写实手法对当前的政策、社会提出质疑,犀利地針贬时弊,表现手法之狂野大胆,舞蹈,摇滚乐、投影、性与暴力,是舞台上常见元素。

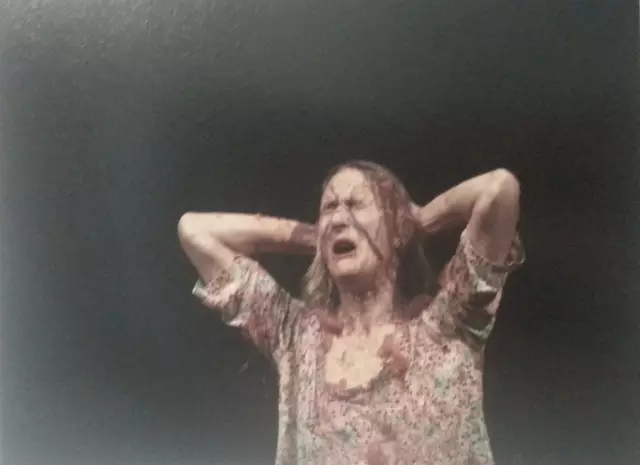

澳洲女舞者Julie Shanahan饰演的一个强悍的角色,叫男人们将真的番茄砸向她的脸。

安图·罗梅罗·努恩斯导演的《尼伯龙根的指环》,在德国汉堡塔利亚剧院演出。