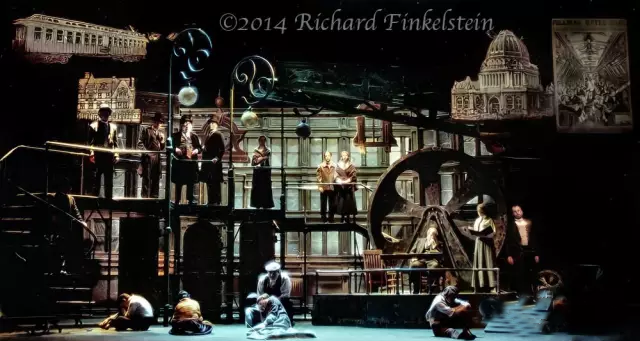

《美国企业》舞台设计

理查德·芬克尔斯曾担任约翰·佩尔梅尔、休·威勒和艾德丽安·甘乃迪等剧作家新作的舞美设计。他为纽约州戏剧学院设计的剧作《彼得·潘》曾于1989年在俄国巡演。他还担任过杰佛里·斯威特的剧作《美国企业》在纽约和外百老汇首映式的舞台设计,以及音乐剧新作《孤儿列车》的外百老汇首映式的舞台设计。

此外,芬克尔斯坦先生还曾为科罗拉多莎士比亚戏剧节的剧目设计舞美。由他担纲舞台设计的音乐剧《灰姑娘》成为美国公共广播公司、华纳家庭娱乐的常青节目,并曾在纽约市公演。芬克尔斯坦先生还曾为康涅狄格州哈特福德的国家聋人剧院剧目《一个孩子在威尔士的圣诞节》进行舞台设计。他赢得了很多重要奖项,如,三次赢得美国大学戏剧节肯尼迪中心奖,以及丹佛戏剧评论家奖。

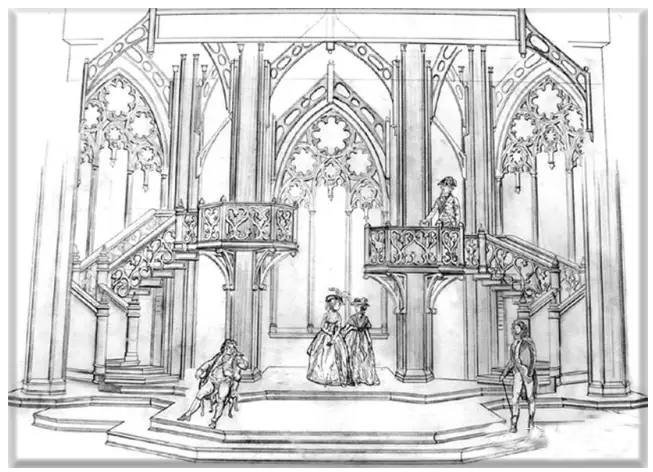

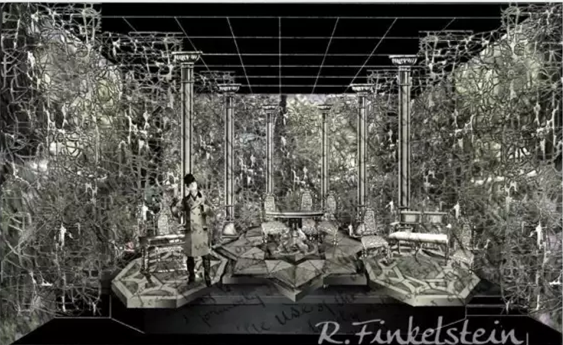

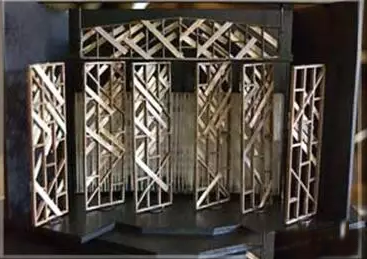

《灰姑娘》设计草图

他的作品曾被入选2005年在多伦多举办的首届世界舞台设计博览会以及2007年的布拉格舞美四年展。芬克尔斯坦先生1974年毕业于威克斯学院,获文学士学位,1977年毕业于卡耐基梅隆大学,获美术硕士学位。

芬克尔斯坦先生曾任教于辛辛那提大学音乐学院、北达科他州立大学、纽约州立大学石溪分校、科罗拉多大学博尔德和丹佛校区。如今他是弗吉尼亚州詹姆斯·麦迪逊大学的副教授兼设计师。

剧场建筑摄影

除了舞美设计以外,芬克尔斯坦先生还积极推动和倡导各项艺术活动。他创立了七个本地、全国和国际范围的在线艺术网络。

作为舞台摄影师,芬克尔斯坦先生的作品曾在各大美术馆,如纽约的苏荷(SoHo)美术馆展出,并见诸于各大知名刊物。自2006年以来,芬克尔斯坦教授一直担任在密西西比州杰克逊举办的美国国际芭蕾舞大赛的官方摄影师。自2005年以来,他一直是美国戏剧技术协会的官方摄影师之一。

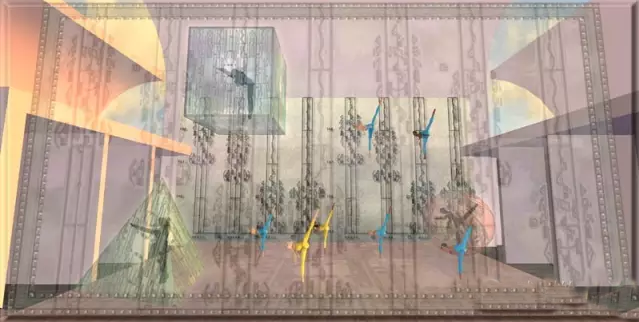

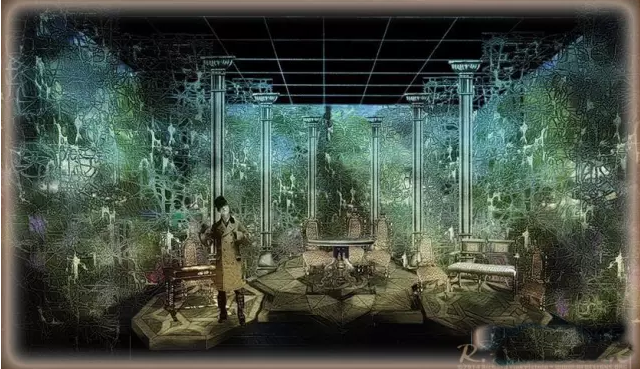

“像素芭蕾舞” 设计效果

2011年,芬克尔斯坦先生开始进入虚拟表演设计领域。两年来,他在史上第一家名为“像素芭蕾舞” (Ballet Pixelle)的虚拟舞蹈团担任驻团舞台设计师。该舞团是基于虚拟现实游戏“第二生命”(Second Life)平台搭建而成的。

以下登载的是芬克尔斯坦先生的舞美设计作品和他的设计说明。这些设计说明记载了他的创作理念和一些很有价值创作经验,其中包括:如何分析音乐并找到与其对应的视觉语汇;如何借助剧场的特点设计为剧作服务布景;如何着手舞台设计的研究工作,等等。

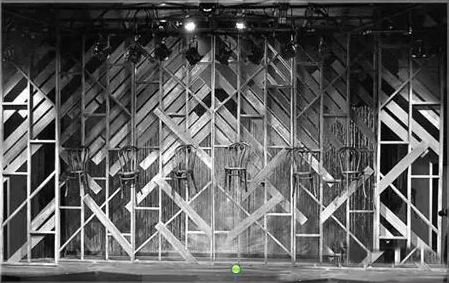

《哈姆雷特变奏曲》

场景和灯光设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

演出单位:詹姆斯·麦迪逊大学(James Madison University)

导演:汤姆·亚瑟(Tom Arthur)

服装:詹纳·布伦克(Jenner Brunk)

设计说明:对我们来说,《哈姆雷特》并非关乎某一个人的戏剧,而是关乎一种因果的生态关系。在这种关系中,人类过往的行为势必对现在和未来造成持续性影响。这里强调的是个人行为对整个社会的影响。因此,我们旨意去寻找一种环境,这种环境无论从时间上还是地点上看,都可以说是人类的一个十字路口。这一寻找的结果,使我们创造出了一个既基于十九世纪的水晶宫博览会又反映出未来主义建筑风格舞台装置。而这个舞台装置又处于和灯光舞动的环境中。

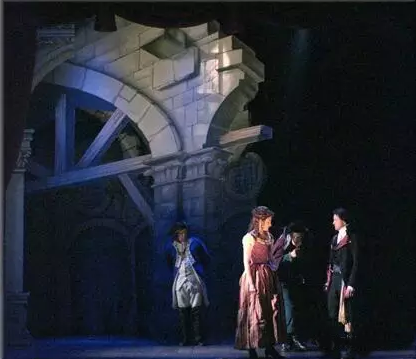

《莫扎特传》

演出单位:纽约州立戏剧学院 (The New York State Theatre Institute),1987年

布景和投影设计: 理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

灯光设计:劳埃德 S. 瑞佛德三世(Lloyd S. Riford III)

设计说明:我所要寻找的主要是音乐和建筑之间的类比。我在巴洛克风格和哥特式风格的交集中发现了这这种类比。 这两种风格都用来反映莫扎特音乐之壮美,但每种风格都在对位中有其特别重要的意义。巴洛克的形式既自由流畅且富有装饰观赏性,正如莫扎特音乐的创意表达。 但是萨利埃里的世界中可以看到一种更可预测的、严峻的、规整的、几何形体的哥特风格特点。

没有哪种建筑形态比哥特时期的建筑更依赖于与其自身和光的互动。独特的雕刻元素、结构形式和丰富的装饰元素都旨在捕捉光并把光作为设计主题。舞台上这些形式的应用大大强化了光的可塑性。为此效果,我提供了大量的实体表面,以便它们与光的相互作用。这些实体表面之间的空间自身也都颇具重要性,它允许光将实体环绕、并刺穿和插入空间。装配有背投式设备的窗户,也被设计为与光线相互作用的表面。在这种物体环境里,作品的整个情绪随着光在窗口及其他表面所反射出来的特制之变化而改变。

工作灯光下的地面和舞台右边讲坛的视图

正如抽象的莫扎特的音乐作品,我也希望用布景来表达地点的本质,而不是实在的地点。虽然这个布景带有一些教堂般的感觉,但它显然不是一座教堂。它也可以很容易地代表宫殿。这种场景的二重性帮助模糊了上帝的神力与君主的权力或凡人的力量之间的界线。单个的场景也仅仅是被暗示出来,从而让戏剧动作自由流畅地展开。具体场景的体现是通过使用适当选取和重新装扮的一组组家具完成,也通过“光的魔法”表现出来。建筑元素可以入侵和覆盖舞台,也可以消失,或者退去,留下一种孤立的环境。

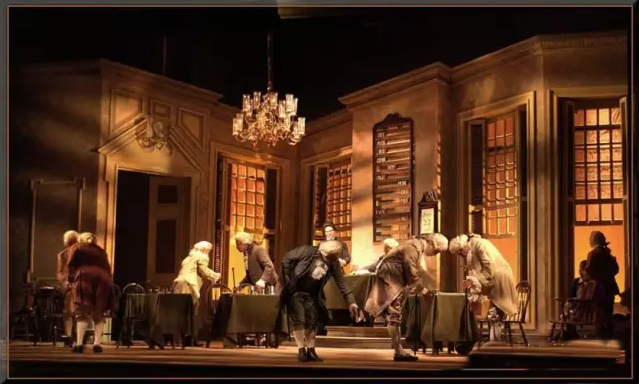

《1776》

布景设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

演出单位:纽约州立戏剧学院 (The New York State Theatre Institute),2006年1月

灯光设计:约翰·麦克莱茵(John McLaine)

服装设计:罗伯特·安东(Robert Anton)

导演:罗恩·霍尔盖特 (Ron Holgate)

设计说明:虽然我们所具的演出空间似乎不太适合采用一种史诗的方法进行演出,可是它却具备了建筑实景的规模。如果我们保持了建筑实景的规模,我们的布景可以使这部作品更有根基。

我不想用多层次的立面来打破动作的精妙流动。但桌子始终是一种舞台调度上的屏障,并阻挡观众的视线。我们努力在合理范围内减少桌子,以保持空间的最大自由。然后地板略作倾斜,以帮助协调观众视线的问题,同时也有助于效仿独立宣言签署后那幅经典油画的视角。

在有限的空间中,定位各种附加的场景是一个挑战。好在外围的建筑区域确实可以让一些场景以巧妙的方法安置下来,包括杰弗逊的公寓楼上。你可以从剧照中看到,我们还得以提供一个整块的中台纱幕,这使得各种场景呈现在前台,而观众可以透过沙幕隐约地看到国会会议的场面。这一效果非常显著,尤其是它可以在适当的时刻模糊现实主义的特点。演出的最后,我们再次运用了纱幕上独立宣言的图像。这两块纱幕的布置很巧妙,直到被使用的一刻观众才意识到它们的存在。

《加法器》

布景设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

演出单位:丹佛科罗拉多大学(University of Colorado),2001年11月7日至17日

灯光设计:斯科特·海伊(Scott Hay)

服装设计:简·纳尔逊-鲁德(Jane Nelson-Rudd)

设计说明:这并不是一部关于机器的作品。相反,它是关于人的,人在社会学系统内复杂的相互作用。驱使行动的不是机器,而是人所做决定的后果。因此,我拒绝运用关于机器的传统隐喻,转而描绘往往随着人的种种创造而来的一团废墟与混乱。这种混乱与原本规整、严格和刻板的空间形成了对比。正是在这两个世界之间,零点(Zero) 发现了自我。

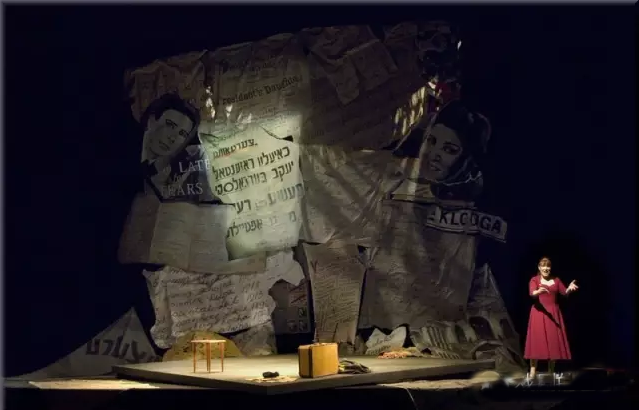

《最好不要谈》

布景设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

服装设计:罗伯特·安东( Robert Anton)

灯光设计:约翰·麦克林( John McLaine)

设计说明:这是一部源于爱的作品。剧名《最好不要谈》意指大屠杀的幸存者常有的沉默。娜娃直到母亲去世之后,才在整理父母存放的数千张纸片时,了解到母亲和叔叔过去的点点滴滴。那些记录了过去岁月的纸片,有的是在集中营里做的笔记,有的是家庭照片,有的是报纸的新闻报道,有的是日记,还有的是其他手稿,这些资料用了六种不同的语言记载,从希伯来语和意第绪语,到法语、俄语、德语,甚至还有南非语。

由于第一手研究资料都幸存下来了,而且它对这部作品的真实性具有关键性的意义,所以我去拜访了娜娃那个远眺纽约天际线的非同寻常的家,亲眼目睹了她珍藏的家庭资料。我从那批资料里拍摄了997个文档,该剧的布景就是由这些照片组合而成的。

娜娃在现实生活中找到的纸片就像一块块拼图,当这堆纸片中收集的事实浮出水面,那堆纸片中蕴含的启示开始在境况中以及在和其他纸片内容的关系中显露,各种事件的意义也就随之呈现。戏剧开始时,正在游泳的娜娃听闻千里之外传来母亲去世的噩耗。我从中看到了二者的关联,仿佛她精神上在这些纸片的海洋中游泳。

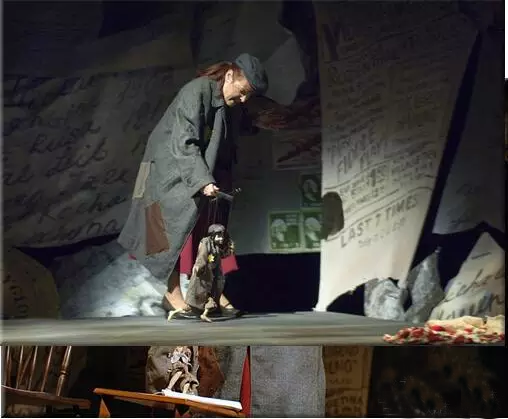

依斯雷立克是娜娃叔叔同名的歌曲作品。娜娃在给我的信中谈到了这个木偶的原形: “这个木偶是我和海尔格·穆勒共同创作的。海尔格·穆勒虽是一个纳粹大屠杀之凶手的女儿,但她公开谴责,并弥补在战争中她父母所扮演的角色。这就是我觉得鼓舞人心的地方。在新的一代里,'敌人'之间的溶解和新的合作关系都是可以找到。

《孤儿列车》

作曲:道格·卡特萨罗斯(Doug Katsaros)

作词:迈克尔·巴里·格里尔(Michael Barry Greer)

原著:麦克卢(L.E.McCullogh)

导演:帕特·博奇(Pat Birch)。

布景和投影设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

设计说明:该剧的中央车站版本是针对纽约剧院社区居民进行的展示,以便使其能够看到该剧最新进展。这个选址也是为了庆祝中央车站启用100周年,以及它在1929年之前所扮演的火车始发站的角色。

由于场地本身条件所限,我们也面临诸多挑战,从高分贝的环境噪音和回声到大型窗户,以及必须保持点亮状态的枝形吊灯。早期的设计构想,将该演出的影像部分投射到大厅的端墙上。事实上,我认为这是一个奇妙的构想!

正因在现有情况,进行正面投影非常困难,我们选择了从场地后面进行投影。这不但有助于降低演出成本,将大型投影设备从观众视线中移除,还对削弱多余的环境光也起到了一些作用。帕特·博奇处理问题十分灵活,这使得我们可以将三维投影方式转换成更加二维的后端屏幕投影。在演出的关键时刻,我们还能够使用屏幕来投射剪影形象,这确实有助于保留一些二维投影形象和三维实体形象的互动。

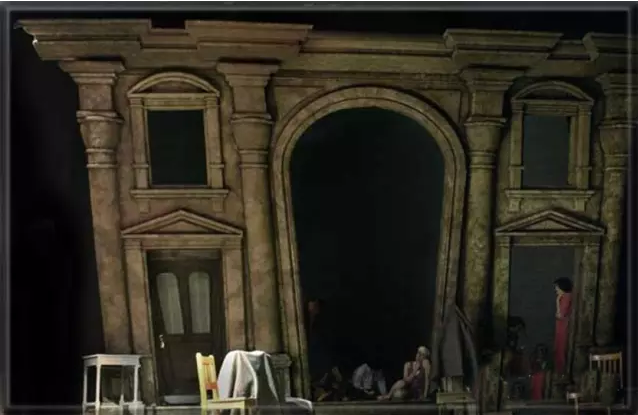

《乔叟在罗马》

编剧:约翰·格尔(John Guare)

演出单位:詹姆斯·麦迪逊大学(James Madison University),2014年秋

布景和灯光设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

导演:潘·约翰逊(Pam Johnson)

设计说明:该场景反映了生命本身各种关系的动态特质。美好的事物驱使我们一路向前,虽然有时也会将我们引向厄运。该场景也能瞬间在公共空间与私人空间之间进行转换。整体性的建筑在对比中缩小了人的尺度。但既在体量和体积上富有“真实”感性,从艺术上来讲,它又是抽象的。在拱门之后,舞台吊幕是对2D效果的进一步抽象化。

该场景被设计成能与灯光互动的实体存在。从照片上你可以看到灯光如何能扩大景深的感觉,同时也能产生收缩或平面化景深的效果。如同画家在帆布上运用颜料一样,该场景的灯光在投影表面也能发挥。在前景和后景元素之间同样也有强烈的相互作用,灯光从远处射进,弥漫着这个空间。舞台上还布置有清晰可见的金色石膏来反映现实地理环境中光的感觉。

《群魔》

剧作:易卜生

演出单位:丹佛科罗拉多大学艺术与传媒学院 (The University of Colorado at Denver, College of Arts and Media at Denver's Acoma City Center Theatre),1999年

场景与灯光:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

导演:凯茜·梅斯(Kathy Maes)

服装:佩妮·科尔(Penny Cole)

设计说明:该场景的周围环境反映出印象派艺术运动世界中的各种联系。在该剧的大部分场景中,在葡萄藤般过度生长的无色的透明面板的遮挡下,描画的背景模糊不清,这些面板如同沙幕一般具有透光的效果。

我们决定通过反讽的方式,并藉助于布景的元素来探索光明和黑暗的意象。我们用剧末这一刻——即,奥斯瓦尔德失明之时——来展现完整的场景:一个充满阳光的世界,充满生机、色彩、绿树和水。这个时刻是角色刚刚双目失明的时刻,也是剧中所有的人物对他们所在的现实本质之理解的时刻。在失明的那一刻,具有讽刺意味的是,一块“面纱”被同时揭开,让角色充分理解他们生活的真实本质。

在有限的灯光色彩和设备条件下,我在灯光的选择上必须非常节省。我想强调从笼罩着家园那死一般的苍白到影射出悟性的光亮之世界的过渡,而这个光的世界是在物质世界里死亡降临的时刻才来到的。因为我知道光线的强度通常是很低的,所以我使用了淡蓝色灯光纸,以便在低亮度下的红移会与之抵消。我使用了非常灰暗的光线。同样我也使用了方向性的暖光,以便当变化发生的时候,太阳的图像可以显露。在有限的光照条件下,我还力图达到这样一种效果:每个演员都像是一座孤岛,彼此之间相互隔离的,互不影响。

《无病呻吟》

布景设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

演出单位:辛辛那提大学音乐学院

设计说明: 《无病呻吟》是莫里哀的作品。如同他大部分作品一样,本剧展现出他对法国社会,尤其是法国上流社会的尖锐讽刺。这是一出关于伪装的戏,在富丽堂皇的假象下,隐藏着自我放纵的现实情境。

在布景上我选择将现实这一因素强调为一个表象。布景的各个部件之间是脱节的。它们相互之间没有关联。大部分细节都是画上去的。这是一个表现“门面”的布景。在呈现富丽堂皇的景象的同时,整个环境氛围却是极度乏味的。唯一的真实家具便是这张床。

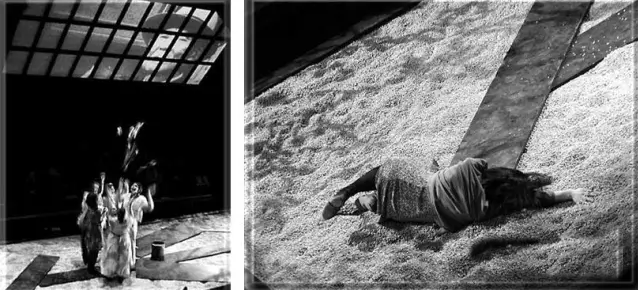

《血婚》

演出单位:詹姆斯·麦迪逊大学(James Madison University),2009年春

剧作:费德里克·加西亚·洛尔卡(Federico García Lorca)

布景、灯光和投影设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

服装设计:乐旺·林西(LeVonne Lindsey)

导演:维克特·毛(Victor Mao)

设计说明: 通常我会避免使用愚笨而太过明显的象征性符号。十字架代表了基督教,但那又怎么样?于我而言,符号应当被用来增进理解,而不只是为了偷懒而走的捷径。所以对我来说将这一设计基于血,不是惯常的做法。我于此使用这一符号是为了让它在戏剧的过程中演化,就像剧作家让其笔下的人物不断发展一样。走进剧院后,观众看到的并非是一个血泊,而是一片烤焦的充满裂纹的干土地。

随着剧情的展开,这些初始的意象并不只适用于描绘这片土地,而且适用于表现居住在这片土地上的人们。在戏剧进入高潮时,有一对人位于平台的正中央,而这个城市的其他人则“从四面八方汇聚而来,卷起这款布,然后露出下面的内容”。而只有到那时我们才能真切地看到最为彻底的、变本加厉的损坏情形。显露出来的不是一种新的形式——形式未变——而是现实的真实本性。最后的血溅图像是为了与本剧其他场景作出尽可能鲜明的对比。虽然这一演出的空间之前看上去干涩和破烂不堪,但它还具有子宫一般的特质。这是一场质感与光线的盛宴。而结尾则让我们直面惨淡的现实情境。在演出过程中,这一时刻令人震惊,无论是观众还是演员都会感受到它冲击。

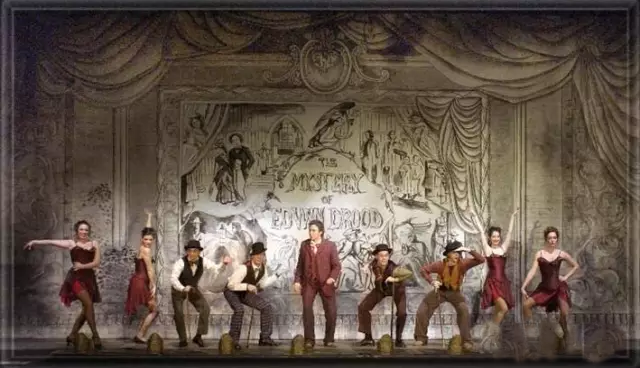

《艾德温·德鲁德之谜》

演出单位:詹姆斯·麦迪逊大学(James Madison University),2005年春

布景设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

灯光设计:艾米莉·比彻 (Emily Becher)

服装设计:凯瑟琳·康丽(Kathleen Conery)

导演:诺曼·哈特(Norman Hart)

《红花侠》

演出单位:巴特尔剧院(The Barter Theatre),2005秋

剧作:弗兰克·怀尔德霍恩(Frank Wildhorn)和南·奈顿(Nan Knighton)

布景设计:理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

导演:保罗·罗素(Paul Russell)

灯光设计:谢利·迪沃(Cheri Devol)

《成为不受欢迎的人》

演出单位:科罗拉多大学 (University of Colorado)

灯光和投影设计:理查德·芬克尔斯坦 (R. Finkelstein)

布景设计:内特·汤普森(Nate Thompson),劳拉·秋塔拉(Laura Cuetara),理查德·芬克尔斯坦(R. Finkelstein)

《拉勒米计划》

演出单位:科罗拉多州佩里 - 曼斯菲尔德夏季戏剧学校(Perry-Mansfield in Colorado)

布景设计:理查德·芬克尔斯坦 (R. Finkelstein)

导演:大卫·贝克(David Baeker)

灯光设计:克里斯·曼宁(Chris Manning)

《伪君子》

剧作:莫里哀 (Moliere)演出单位:科罗拉多大学博尔德分校 (the University of Colorado at Boulder)

舞美设计:理查德·芬克尔斯坦 (R. Finkelstein)

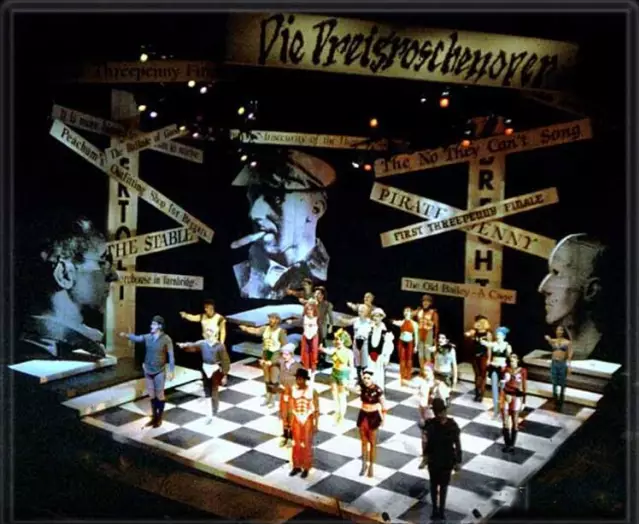

《三便士歌剧》

剧作:布莱希特 (Bertolt Brecht)

导演:瓦斯·加德纳

演出单位:辛辛那提大学,音乐学院 (College-Conservatory of Music, The University of Cincinnati)

布景设计:理查德·芬克尔斯坦 (R. Finkelstein)